PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DE MARKETING Curso: Publicidade e Propaganda Matéria:Tópicos Especiais II.

ESCOLA SUPERIOR DE PROPAGANDA E MARKETING · 1 ESCOLA SUPERIOR DE PROPAGANDA E MARKETING PROJETO DE...

Transcript of ESCOLA SUPERIOR DE PROPAGANDA E MARKETING · 1 ESCOLA SUPERIOR DE PROPAGANDA E MARKETING PROJETO DE...

1

ESCOLA SUPERIOR DE PROPAGANDA E MARKETING

PROJETO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA

FELIPE CURY CARLONI

INTERVENÇÃO HUMANITÁRIA

Nova forma de imperialismo ou mecanismo para salvar vidas

São Paulo

2011

2

1. Introdução

2. Contextualização Histórica 2.1 Bipolaridade no Pós Segunda Guerra Mundial e criação da ONU 2.2 Fim da Guerra Fria: Década de 90 até hoje 2.3 Tensões Crescentes: Soberania Estatal versus direitos humanos 3. Direito Internacional 3.1 Direito Internacional Humanitário 3.1.1 Introdução aos direitos humanos e à legalidade da intervenção 3.2 A jurisdição internacional dos direitos humanos 3.3 A garantia de proteção aos direitos humanos fundamentais 3.3.1 A proteção dos direitos humanos acima de qualquer suspeita de ilegalidade

4. A doutrina da Intervenção Humanitária 4.1 Definição de Intervenção Humanitária 4.2 Autodeterminação e a capacidade de Autodefesa 4.3 O princípio da soberania dos Estados 4.4 Intervenção Humanitária internacional 4.5 Discussões acerca de legalidade da intervenção 4.6 Ingerência Humanitária 5. Processo de Ingerência Humanitária 5.1 Os Atores do processo 5.1.1 Estados 5.1.2 Organizações Internacionais – ONU 5.1.3 Organizações Não Governamentais 5.2 O direito de intervenção internacional em casos de emergência humanitária 5.3 A violação ao princípio da soberania 5.3.1 A quebra da soberania quando de uma intervenção supra-estatal 5.4 Teoria Relativista 5.5 Teoria Universalista 5.5.1 A teoria universalista em resposta ao princípio da soberania 5.6 Ingerência como contenção a guerras e ao sofrimento humano 5.7 Ingerência como Imperialismo 6. Estudo de caso: Timor Leste

3

2. CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICA

2.1 PÓS-SEGUNDA GUERRA MUNDIAL E A CRIAÇÃO DA ONU

O cenário global que emerge no pós Segunda Guerra Mundial, cujo poder

estava dividido entre EUA e URSS, viu surgir a Organização das Nações Unidas como

principal responsável pela manutenção da paz e segurança internacional, modificando os

padrões constitucionais e a lógica do sistema internacional. Se, depois da Primeira

Guerra Mundial os países se preparavam para a próxima guerra mundial, após a criação

da ONU o mundo passa a evitar as guerras, e não mais trabalhar para vencê-las. A

manutenção do status quo do sistema internacional, que permaneceu anárquico com o

fim da guerra fria, demanda a contenção de conflitos nacionais que possam vir a adquirir

caráter internacional e, com isso, prejudicar a ordem e a economia global (BYERS,

2003).

Ainda durante a Primeira Guerra Mundial, a idéia de criar um organismo

internacional destinado à preservação da paz e à resolução dos conflitos internacionais

por meio da mediação e da arbitragem já havia sido defendida por alguns estadistas,

principalmente por Woodrow Wilson, então presidente dos Estados Unidos. Criada no

final da Primeira Guerra Mundial, em 1920, a Liga das Nações "tinha como finalidade

promover a cooperação, paz e segurança internacional, condenando agressões externas

contra a integridade territorial e a independência política de seus membros”, além de

estabelecer sanções econômicas e militares a serem impostas pela comunidade

internacional contra os Estados que violassem suas obrigações, o que representou uma

redefinição do conceito de soberania estatal absoluta. Neste momento, a noção de

proteção internacional dos direitos humanos não tinha ainda ganho efetiva aceitação

pela comunidade das nações, nem havia sido seriamente tratada pela Convenção que

instituiu a Liga das Nações.

Entretanto, não possuindo forças armadas próprias, o poder de coerção da

Liga das Nações baseava-se apenas em sanções econômicas e militares. Sua atuação foi

bem-sucedida apenas em alguns casos, como no arbitramento de disputas nos Bálcãs e

na América Latina, na supervisão do sistema de mandatos coloniais, na assistência

econômica, na proteção a refugiados e na administração de territórios livres como a

4

cidade de Dantzig. Porém, ela se revelou impotente no bloqueio à invasão japonesa da

Manchúria (1931), a agressão italiana à Etiópia (1935) e o ataque russo à Finlândia

(1939), culminando na Segunda Guerra Mundial. Em abril de 1946, o organismo se

autodissolveu.

Seguindo a esteira da fracassada Liga das Nações, representantes de 50

Estados reuniram-se em 1945, na cidade de San Francisco, com o intuito de criar uma

nova organização internacional: as Nações Unidas. As negociações aconteceram no

âmbito do fim da Segunda Guerra Mundial, cuja cifra de destruição havia sido dezenas

de milhões de mortos em todo mundo, milhões de civis massacrados no Holocausto e

centenas de milhares de mortos em consequencia da bombas de Hiroshima e Nagasaki,

lançadas pelos Estados Unidos no Japão. Os Estados estavam em busca de uma

instituição e um conjunto de normas que, em suas próprias palavras, fosse capaz de

“preservar as gerações vindouras do flagelo da guerra”, manter a paz internacional e

promover a cooperação internacional na solução dos problemas econômicos, sociais e

humanitários por meio de mecanismos multilaterais de reação à ameaça à paz (BYERS,

2007). Foi criada então a Organização das Nações Unidas (ONU), baseada nos

principios do tratado negociado – a Carta das Nações Unidas.

Segundo o Artigo 1 (1) deste documento, os propósitos das Nações Unidas

são: Manter a paz e a segurança internacionais e, para esse fim: tomar, coletivamente, medidas efetivas para evitar ameaças à paz e reprimir os atos de agressão ou outra qualquer ruptura da paz e chegar, por meios pacíficos e de conformidade com os princípios da justiça e do direito internacional, a um ajuste ou solução das controvérsias ou situações que possam levar a uma perturbação da paz.

Neste sentido, o preâmbulo da Carta da ONU afirma que ela se destina a

“garantir, pela aceitação de princípios e a instituição dos métodos, que a força armada

não será usada a não ser no interesse comum”.

Antes da Declaração Universal de Direitos Humanos, a Carta da ONU já

trouxe, muito além da iniciativa de pretender instaurar uma nova ordem mundial após

os horrores da guerra, a prerrogativa de instaurar relações pacíficas entre as nações.

A Carta da ONU engendrou um novo modelo regulatório, fundado na

soberania estatal, na restrição ao uso da força, na solução pacífica dos conflitos e no

respeito dos cidadãos que vivem no interior de suas fronteiras nacionais. A Carta

5

fundou a ONU, uma Organização intergovernamental, composta por Estados

interdependentes que pretendem realizar certos fins, dos quais os mais importantes são a

preservação da paz e da segurança (AMARAL, 20001, apud JUBILUT, 2010, p. 20).

Além disso, um dos princípios essenciais da Carta da ONU é o da não

intervenção, associado à soberania estatal. O artigo 2.7 da Carta proíbe a intervenção

nos assuntos de jurisdição exclusivamente doméstica dos Estados, ressalvando, porém,

que este princípio não prejudicará a aplicação das medidas coercitivas explicitadas no

Capítulo VII (ver anexo).

Para os países em desenvolvimento, a não intervenção tinha três diferentes

funções: (1) manifestar oposição às pressões das antigas potências coloniais, (2) conter

a influência das grandes potências e (3) garantir o processo de descolonização, evitando

interferências externas indesejáveis. Para os novos Estados independentes, vulneráveis

às pressões estrangeiras, o princípio da não intervenção constituía a defesa dos fracos

contra os fortes, representada pela tentativa de democratizar o sistema internacional. Na

verdade, esses países almejavam afastar a ingerência do antigo colonizador, considerada

ilegítima após a Segunda Guerra Mundial. (AMARAL, 20001, apud JUBILUT, 2010, p.

20).

Segundo Amaral, o processo de governança internacional iniciado pela

Carta das Nações Unidas apresenta as seguintes características:

1. A Comunidade internacional compõe-se de Estados soberanos unidos

por denso sistema de relações institucionalizadas. Os indivíduos e

coletividades são considerados sujeitos de direito internacional, mesmo

que desempenhando papéis limitados.

2. As pessoas oprimidas por potências coloniais, regimes racistas e

governos estrangeiros têm o direito de exprimir livremente seus

interesses.

3. Difunde-se a aceitação de standards e valores que se opõem ao princípio

da efetividade do poder.

4. O direito internacional é renovado por novos procedimentos, regras e

instituições.

5. Princípios jurídicos inovadores orientam os membros da comunidade

internacional permitindo o estabelecimento de direitos anteriormente

6

inexistentes. Atenção especial é concedida ao tema direitos humanos,

razão pela qual proliferam regras que forçam os Estados a respeitar

direitos fundamentais.

6. A preservação da paz, a promoção dos direitos humanos e a busca da

justiça social são prioridades da coletividade dos Estados.

7. As desigualdades interindividuais e interestatais dão origem à

proposição de novas formas de governança de apropriação e distribuição

dos recursos naturais e dos territórios.

O sistema de segurança coletiva adotado na Carta das Nações Unidas

estabelece, de acordo com o artigo (2), os princípios a serem observados pelos Estados

membros, sendo a igualdade soberana dos Estados, a proibição do recurso a forca, o

princípio da não intervenção e a consagração do direito a autodeterminação dos povos.

Estas seriam as prioridades da nova ordem mundial que estava surgindo logo após a

Segunda Guerra Mundial, com o intuito de reorganizar a comunidade internacional e

evitar que as atrocidades cometidas durante este período voltassem a acontecer. Dentro

dessa perspectiva, foi atribuída ao Conselho de Segurança a principal responsabilidade

da manutenção da paz e da segurança internacional, sendo ele o único com o direito de

autorizar e utilizar-se de medidas coercitivas, e conseqüentemente, do recurso da força,

em casos considerados ameaçadores da estabilidade internacional. Ao lado dessas

questões, a proteção dos direitos humanos emergiu como um dos pilares desse sistema,

mencionadas tanto no preâmbulo da Carta como no seu artigo (1) que, ao lado da

posterior Declaração Universal dos Direitos Humanos, assegurou a dignidade das

pessoas e os objetivos da organização que nascia. (BYERS, 2007)

Uma vez que os Estados passam a integrar as Nações Unidas, é pressuposta

a aceitação da Declaração Universal dos Direitos Humanos como instrumento legal

compulsório. Em razão disto, todos os Estados que aderem a ONU "abdicam

soberanamente de uma parcela da soberania, em sentido tradicional, obrigando-se a

reconhecer o direito da comunidade internacional de observar e, conseqüentemente,

opinar sobre sua atuação interna, sem contrapartida de vantagens concretas”

(PIOVESAN, 2007).

A Carta deixou claro que o grau de respeito aos direitos humanos

7

transformou-se num dos principais elementos para aferir-se a inserção de determinado

país na Comunidade Internacional. Com isso, os direitos humanos deixaram de ser uma

questão de domínio reservado dos estados e ganharam o status de tema global, o que

significa a necessidade de os Estados soberanos, em tempos de paz, garantirem a efetiva

proteção dos direitos humanos da população a fim de conquistarem legitimidade no

plano internacional”. (ALMEIDA, 2001).

Com o processo de internacionalização e proteção dos direitos humanos,

iniciado a partir da Declaração da ONU, uma crescente conscientização foi tomando

forma no sentido de garantir estes direitos. Dentro deste novo quadro da universalidade

dos direitos humanos, não mais se admitia falar de jurisdição exclusiva dos Estados uma

vez que os indivíduos não podiam mais ser encarados como responsabilidade apenas de

um governo nacional. Neste sentido, fez-se necessária uma reavaliação pelos órgãos

internacionais e pelos Estados a igualdade soberana dos Estados e o direito à não

intervenção em assuntos ditos domésticos, realidade antes considerada absoluta e

inalienável. (JUBILUT, 2010).

A Carta das Nações Unidas de 1945 consolidou, assim, o movimento de

internacionalização dos direitos humanos, a partir do consenso de Estados que elevam a

promoção desses direitos a propósito e finalidade das Nações Unidas. Decididamente, a

relação de um Estado com sua população nacional passou a ser uma problemática

internacional, objeto das instituições internacionais e do direito internacional. Para

tanto, basta examinar os artigos. 1º (3), 13, 55, 56, 62 (2 e 3), da Carta das Nações

Unidas (ver anexo).

Diante da crescente conscientização da necessidade legítima de se proteger

os direitos humanos e com a progressiva elaboração e adoção de mecanismos de

proteção por todos os países do mundo, configurou-se a competência das Nações

Unidas em intervir em Estados soberanos frente a concretos atos de violação, desde que

tenha como objetivo único a proteção da dignidade da pessoa humana.

Contudo, durante a Guerra Fria, este sistema ficou paralisado e a proteção

dos direitos humanos, apesar da grande compilação ocorrida nesta época (uma das

principais atividades exercidas pela organização durante este período), não dispunha de

mecanismos capazes de efetivá-los. A isto se deve acrescentar o fato da enérgica defesa

do princípio da não intervenção pelos então emergentes Estados da América do Sul, da

Ásia e da África que, numa tentativa de se firmarem como nações independentes, se

8

opunham a qualquer forma de intervenção. Isto aconteceu devido ao temor destes países

em ter suas fronteiras violadas, fato que comprometeria a sua independência territorial e

política e, por isso, consideravam a não intervenção como fator essencial à preservação

da sua soberania.

Soma-se a isso as diferenças de poder manifestadas na estrutura

institucional das Nações Unidas: a igualdade entre Estados na Assembléia Geral da

ONU ainda contrasta com a desigualdade nas deliberações do Conselho de Segurança,

uma vez que os membros permanentes contam com o direito de veto e têm

responsabilidade ampliada na manutenção da ordem e da estabilidade (ALMEIDA,

2001).

Neste sentido, alguns países, tentaram justificar seus atos declarando-os

como intervenções humanitárias como fez a Índia em 1971, no então Paquistão Oriental,

hoje Bangladesh, país no qual nove milhões de paquistaneses se refugiaram devido ao

fato de estarem sendo massacrados pelo governo do Paquistão Ocidental; o Vietnã no

Camboja, por conta das violações dos direitos humanos cometidos por Pol Pot, governo

que causou grande indignação da comunidade internacional; a França na África Central,

derrubando o governo sanguinário do imperador Bokassa; a Espanha na Guiné

Equatorial, em defesa dos cidadãos deste Estado que estavam tendo os seus direitos

humanos solapados pelo governo de Macias Nguema e da Tanzânia em Uganda, todas

acontecidas em 1979. Entretanto, as Nações Unidas não apoiaram tal atitude, apesar das

evidentes violações dos direitos humanos, uma vez que a defesa destes era contra os

princípios da soberania e da não intervenção e a eles eram subordinados, não sendo

considerados suficientes para legitimar uma intervenção. (WALZER, 2003)

Uma pequena mudança de atitude pôde ser observada numa aproximação do

que veio a ser as intervenções humanitárias ocorridas no pós Guerra Fria, quando das

Resoluções adotadas pelo Conselho de Segurança com relação às políticas do apartheid,

em 1960, as quais reconheceram que a ações empregada na África do Sul poderiam

representar uma ameaça à paz e a segurança internacional, entendimento reiterado pela

Resolução 418 de 1977 que impôs um embargo de venda de material militar a esse país,

tendo como justificativa a violenta política de discriminação que assolava o Estado

(AMARAL, 2001, apud JUBILUT, 2010, p. 20).

Esta Resolução foi responsável por incluir nos debates da agenda

internacional a garantia e proteção dos direitos humanos, ainda que até este momento

9

apenas medidas de caráter não militares haviam sido tomadas, uma vez que não tinha

sido alcançado um consenso no sentido de autorizar o uso da força. Neste contexto,

outro exemplo da crescente onda de valorização dos direitos humanos pôde ser

observado no caso da Rodésia do Sul, atual Zimbábue, que sofreu sanções de caráter

não militar (as quais incluíam um bloqueio naval ao porto moçambicano de Beira, por

onde este país escoava os seus produtos) autorizados pelo Conselho de Segurança

através das Resoluções 217 (1965), 232 (1966), 253 (1968) e 277 (1970) como resposta

à declaração unilateral de independência por uma minoria branca racista que praticava

uma política discriminatória (BYERS, 2003).

A proteção dos direitos humanos teve a sua grande virada no início dos anos

90, com a adoção de Resoluções, pelo Conselho de Segurança que tinham como

finalidade comum a restauração das comunidades traumatizadas pelos excessos de

violência e desrespeito aos seus direitos mais fundamentais. Isto demonstrou a

necessidade de pronta intervenção quando da morte e do sofrimento de uma grande

camada da população, fossem essas atrocidades promovidas pelo próprio Estado

responsável por estas populações ou pela sua incapacidade de coibí-las.

2.2 FIM DA GUERRA FRIA: DÉCADA DE 90 ATÉ HOJE

Este sub-capítulo apresentará um tema de constante controvérsia entre os

autores do Direito Internacional, uma vez que a Intervenção Humanitária, no período pós

Guerra-Fria, evoca uma diferente visão das relações internacionais ao debater o conceito de

soberania e alocar o resguardo dos direitos humanos sob competência da comunidade

internacional e, não mais, um campo de contexto reservado.

Ao final da Guerra Fria representada sob a simbólica derrubada do muro de

Berlim, emergiu-se uma nova e atual ordem mundial, substituindo a bipolarização

Leste-Oeste por uma necessidade de se criar um novo equilíbrio, uma vez que se

estabeleciam por todo o mundo, novos modelos civilizacionais, culturais e políticos.

Nessa nova ordem mundial, o respeito ‘absoluto’ pelo direito internacional passa a se

basear no sistema criado pela Carta das Nações Unidas.

Embora se tenham criadas novas maneiras de cooperação e de diálogo entre

os Estados, surgiram também oportunidades de conflitos internos e regionais, fossem

por razões religiosas, étnicas ou culturais. Ao aparecerem novos e variados atores nas

10

relações internacionais (que chegam a originar uma discussão em torno do próprio

conceito de Estado) eclodem, simultaneamente ao redor do mundo, muitos conflitos de

porte intra-estatal, que repercutem para além de suas fronteiras e que acabam por atentar

toda a comunidade internacional para as sérias crises humanitárias em vigor.

A partir dessa constatação e, numa mescla das perspectivas acima tratadas,

novos princípios começaram a tomar forma, não só aumentando como também

diversificando a responsabilidade da atuação da ONU no cenário internacional, ao passo

que os direitos humanos começaram a estar presente na agenda internacional. Os

mecanismos aptos a compelir os Estados se principiaram perante as decisões das Nações

Unidas. Neste cenário, o então Secretário Geral da ONU, Boutros Boutros Ghali, na

Agenda para a paz de 1992, ratifica essa convergência abrangendo entre as missões da

organização, a diplomacia preventiva para a consolidação, a manutenção e o

estabelecimento da paz. A ênfase na necessidade de se desenvolver a ajuda humanitária

possibilitaria, a partir daí, a imposição da paz mesmo que através da força, uma vez que

se justificasse perante o previsto no Mandato acatado pela Resolução do Conselho de

Segurança.

O capítulo VII da Carta das Nações Unidas representou o símbolo de uma

nova perspectiva internacional pós 1990, no qual a interpretação ante as situações

capazes de desestabilizar a segurança e a paz mundial foi ampliada de modo que se

abominassem as desumanas infrações aos direitos humanos. Esse exercício passaria

então a legalizar as intervenções humanitárias.

Leandro Garcia explica que o grande desenvolvimento da ONU por toda a

década de 90, sob a liderança de Kofi Annan e Boutros Ghali, baseia-se na constatação

de que ambos eram a favor da intervenção humanitária e política, em defesa das

populações em qualquer situação em que a sua segurança estiver em risco (GARCIA,

2001). Esse fato ampliou consideravelmente a quantidade de intervenções das Nações

Unidas quanto à proteção dos direitos humanos, já que a Carta das Nações Unidas

objetiva a proteção individual dos seres humanos e, não, a proteção aqueles que os

desrespeitam. Essa concepção se esclarece na afirmação de Kofi Annan ao tentar

estabelecer, no final de 1999, um novo preceito político no qual a soberania do

indivíduo emerge em contrapartida à soberania do Estado, assegurando que os ditadores

não deveriam mais se sentir confortáveis dentro de suas delimitações territoriais para

11

administrarem processos de atrocidades contra suas próprias populações, uma vez que a

comunidade internacional, perante as Resoluções do Conselho de Segurança das Nações

Unidas, estaria capacitada a intervir.

As mais incisivas condenações às práticas de intervenção humanitária

incidem na utilização nada constante da doutrina intervencionista, já que ela é atuante

em apenas em alguns casos, enquanto o silêncio e a omissão são predominantes em

diversas outras situações, como o ocorrido na Tchetchênia, região onde viviam

inguchos, russos e tchetchenos sob uma política de pura violência, discriminação e

violação aos direitos humanos. Neste exemplo, a comunidade internacional se satisfez

ao expor suas apreensões com vagas tentativas de um diálogo para finalizar a uma

interminável apresentação de deslocados, fugitivos e mortos. Fator central da crítica é

de que a disposição do mundo ocidental para se indignar com situações desse porte é

bem menor perante a um desastre humanitário localizado em “lugares distantes”, do que

aqueles mais próximos, onde as sérias conseqüências dessas violações viriam a

comprometer o equilíbrio e a estabilidade dos Estados desenvolvidos.

Essa nova fase de cooperação internacional teve como seu ponto de partida

a Guerra do Golfo, onde os Estados Unidos – país detentor de hegemonia bélico-militar

incontestável- optaram por atuar em conjunto com a sociedade internacional e com o

Conselho de Segurança da ONU na invasão do Iraque no Kuwait em agosto de 1990.

No entanto, ao término do conflito e à conseqüente vitória das forças aliadas, a

população iraquiana xiita no sul e curda no norte se revoltou, clamando pelos seus

direitos de autodeterminação. Ao final, a brutal e imediata resposta iraquiana foi um

verdadeiro genocídio não só aos revoltosos, mas também a milhares de civis.

Tentando escapar desse massacre liderado por Saddam Hussein, xiitas e

curdos fugiram em massa para as nações vizinhas, principalmente Irã e Turquia, que

impediriam a entrada dos iraquianos em seu território, alegando problemas de segurança

devido ao grande fluxo de refugiados. Ambos os países enviaram uma solicitação ao

Conselho de Segurança, que, dias depois, aprovaria nos seguintes termos a Resolução

688, datada em 5 de abril de 1991: “... de autoria sob o artigo 3, parágrafo 7, das Nações Unidas, seriamente preocupado pela repreensão da população civil Iraquiana em muitas áreas do país, incluindo, mais recentemente, a região povoada pelos curdos, que lidera um massivo fluxo de refugiados pelas fronteiras internacionais e em incursões entre os limites territoriais, e que ameaça a paz e a segurança na

12

região intensamente perturbada pela magnitude do sofrimento humano envolvido...”

A Resolução 688 foi uma referência de inovação na forma de atuação do

Conselho. Pela primeira vez uma Resolução mostrou a relação existente entre um ato de

grave violação dos direitos humanos com a segurança internacional e a conseqüente

ameaça à paz. Em seu texto, ela “solicita a permissão” para que organizações

humanitárias atuem sob forma de auxílio ao país, não caracterizando assim, uma

ingerência de maneira exata. No entanto, é interessante observar o que o Conselho de

Segurança determinou como ameaça a paz: o intenso fluxo de refugiados.

A solução criada por França, Estados Unidos e Grã-Bretanha foi de criar as

chamadas “no fly zones” (zonas de segurança) para os xiitas ao sul e os curdos ao norte,

medida legal justificada pela Resolução acima mencionada. No entanto, a legalidade

dessa decisão acabou por ser fortemente questionada pela doutrina e, mesmo hoje em

dia, recebe diversas críticas tanto na Assembléia Geral como no Conselho de Segurança.

De qualquer forma, a declarada necessidade de intervenção nesse caso, viria a trazer

novos debates a respeito de um “direito” de intervenção humanitária e, a partir daí os

fundamentos condizentes à legalidade e à legitimidade desse instituto sofreriam

importantes alterações.

Quanto ao período ocorrido após a Guerra Fria, Paulo Roberto França

caracteriza a prática estatal no decênio conseguinte como “um elevado grau de consenso

no Conselho de Segurança e pela ação concertada das potências, no âmbito do Capítulo

VII da Carta, para resolver problemas relacionados à paz e à segurança

internacional”(FRANÇA, 2004, p. 175). Perante isso, é bem verdade que a garantia e o

controle de que esses conflitos não se resolvessem frente a recursos armados, fugiram e

continuarão fugindo das mãos das organizações internacionais.

O desenvolvimento tecnológico e a alavancagem da globalização no novo

milênio acentuaram a desigualdade sócio-econômica, aumentando o já manifesto vão

existente entre o Norte e o Sul e acarretando conflitos de conseqüências inesperadas

entre as nações ricas e pobres. É justamente entre os dois eixos que se situa a

Organização das Nações Unidas atualmente: ignorada pelas potências globais em

evidência, como afirma Noam Chomsky ao dizer que o bombardeamento no Iraque:

“Foi uma violação do direito internacional feito de uma forma “descarada” pelos EUA e

pela Inglaterra, num claro desprezo pela ONU e pelo direito internacional”

13

(CHOMSKY, 2003). No entanto, mesmo o estudioso destaca o fato de que a ação dos

países agressores foi internacionalmente acatada pela população mundial, seja pela

omissão aos que os comunicadores se submeteram, seja pelo consentimento do

Conselho de Segurança em não tratar a situação além de uma questão ‘técnica’.

Conclui-se então, que a última década do milênio passado firmou a

definição e a existência de fatores que levariam uma inconstância da segurança e da paz

internacional. A questão chave é a perda de parâmetro. Como mostram as resoluções, o

chamado desrespeito massivo aos direitos humanos representa a ameaça à paz. Contudo,

isso não indica a aplicação de em que medida que o desrespeito aos direitos humanos

ameaçaria a paz e a segurança mundial. Existem situações de que não só podem como

devem ser resolvidas pelo Direito Penal do próprio Estado. Atualmente, todavia, o céu é

o limite. A liberalidade costuma acontecer quando se rompe um modelo fechado de

longos anos, haja vista que novos critérios não tenham sido esclarecidos. Basear uma

decisão sobre Ingerência Humanitária nos pilares do Conselho de Segurança, não

significa garantir alguma imparcialidade.

14

3 DIREITO INTERNACIONAL

3.1.1 DIREITOS HUMANOS

Para definir o conceito de Direitos Humanos, é necessário examinar a

concepção dos grandes pensadores. De acordo com Thomas Hobbes (2005), o Estado é

a compreensão racional da vontade dos indivíduos. Para ele, a explicação dos direitos

humanos não é divina, mas racional, e a racionalidade é a base do Estado e dos direitos

dos indivíduos. O objetivo que Hobbes pretendia atingir era prever as consequências das

ações e idealizar um arranjo constitucional que contivesse as iniciativas individuais.

Este pensador não acredita que o homem seja apto a viver em sociedade, “o homem é o

lobo do homem” e, por isso, eles devem se submeter a regras que garantirão a paz. Ao

aceitar esta condição, é como se um homem dissesse ao outro:

Cedo e transfiro o meu direito de me governar a mim mesmo a este homem, ou a esta assembléia de homens, com a condição de transferires para ele o teu direito, autorizando de uma maneira semelhante todas as suas ações. (HOBBES, 1997 p. 103).

Em contraposição as idéias de Hobbes encontra-se a idéia de Rousseau

(2005), filósofo suiço, frequentemente associado a pensamentos anticapitalistas, que

afirma que a sociedade limita o direito de liberdade do indivíduo, na medida que a

restrição da propriedade é a perda da liberdade. Segundo o pensador, o homem é

essencialmente bom, porém a sociedade o corrompe, pois esta não só impôs a tirania e a

servidão, mas também diversas leis que previam privilégios a determinada classe social

em detrimento de classes miseráveis. Portanto, Rousseau propunha o retorno do homem

ao estado natural, por meio de uma nova organização social direcionada ao amor à

natureza, ou seja, a real liberdade de ser e de se organizar.

Kant (2004), reescreve os ideais de Rousseau de sua maneira. De acordo

com ele, para a elaboração das leis que fundamentam os direitos humanos, é necessário

levar em consideração os princípios morais e propõe o conceito de “imperativo

categórico”, que equivale a um elevado requisito de moralidade e se manifesta de duas

maneiras. A primeira formulação é: “Age apenas segundo uma máxima tal que possas

15

ao mesmo tempo querer que ela se torne lei universal” (KANT, 2004) e a segunda,

“Age de tal maneira que uses a humanidade, tanto na tua pessoa como na pessoa de

qualquer outro, sempre e simultaneamente como fim e nunca simplesmente como meio”

(KANT, 2004)

Para Flávia Piovesan (2007), os direitos humanos afirmam-se como um

ramo autônomo do direito e tratam-se essencialmente da proteção aos direitos dos seres

humanos no plano nacional e internacional em qualquer circunstância. Os direitos

humanos não regem as relações entre iguais; age precisamente a favor dos mais fracos,

ou seja, nas relações entre desiguais, coloca-se em defesa dos mais carentes de proteção.

Segundo a autora, “o Direito dos Direitos Humanitários não busca obter um equilíbrio

abstrato entre as partes, mas remediar os efeitos do desequilíbrio e das disparidades”

(PIOVESAN, 2007 p. 3)

No plano internacional, as normas jurídicas são interpretadas e aplicadas de

acordo com a chamada autonomia da vontade, pela qual os Estados soberanos seguem

fielmente a realização do seu objeto e propósito.

Há um consenso dos grandes estudiosos que a verdadeira consolidação dos

direitos humanos surge no século XX, após a segunda guerra mundial como resposta ao

genocídio cometido durante o período nazista. Nas palavras de Ignacy Sachs, o século

XX foi marcado por duas guerras mundiais e genocídio concebido como projeto político

e industrial. De acordo com Thomas Buergenthal (1982):

O moderno Direito Internacional dos Direitos Humanos é um fenômeno do pós guerra. Seu desenvolvimento pode ser atribuído às monstruosas violações de direitos humanos da era Hitler e à crença de que parte destas violações poderiam ser prevenidas se um efetivo sistema de proteção internacional de direitos humanos existisse. (BUERGUENTAL, 1982 p.17)

Neste contexto torna-se imprescindível a reconstrução dos direitos humanos,

como referência ética para orientar a ordem internacional. Surge a certeza que estes

direitos não devem ser restritos ao âmbito de um Estado e sim como uma questão de

relevância internacional.

Ao fim da segunda grande guerra, sugiram diversos debates para discutir um

modo de responsabilizar os alemães pelos abusos cometidos e chegou-se a um consenso

com o Acordo de Londres em 1945 no qual ficou estabelecido um Tribunal Militar

Internacional para fazer julgamentos dos criminosos da guerra.

16

A existência dos direitos humanos depende, segundo Flávia Piovesan, dos

seguintes pontos: a) da concordância de um número significativo de Estados em relação a determinada prática e do exercício uniforme dessa prática; b) da continuidade de tal prática por considerável período de tempo – já que o elemento corporal é indicativo da generalidade e consistência de determinada prática; c) da concepção de que tal prática é requerida pela ordem internacional e aceita como lei, ou seja, de que haja o senso de obrigação legal, a opinio juris. (PIOVESAN, 2007 p. 122)

Ainda de acordo com a autora, a expansão dos direitos humanos se deu

principalmente pelo fortalecimento de organizações internacionais que visam a

cooperação internacional. O surgimento das Nações Unidas, em 1945, marca o início de

uma nova ordem mundial com a instituição de um novo modelo de comportamento nas

Relações Internacionais com preocupações com a segurança internacional e a

manutenção da paz, o desenvolvimento de boas relações entre os Estados, a cooperação

internacional em questões econômicas, sociais, culturais, de proteção ao meio ambiente

e a criação de uma nova ordem de proteção aos direitos humanos.

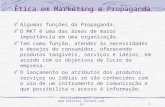

Para alcançar os objetivos propostos, a ONU foi dividida em diferentes

órgãos, conforme explica a figura 1.

17

Figura 1 – Exemplos de orgãos das Nações Unidas

Fonte: Autoria do Grupo

Para a cooperação nos aspectos sociais, culturais, econômicas e de direitos

humanos foi criado o Conselho Econômico e Social. Cabe a este orgão promover os

Orgão Propósito

ACNUR ( Alto Comissariado das Nações Unidas para os refugiados)

Conduzir e coordenar ações internacionais para a proteção dos refugiados e a busca por soluções duradouras para seus

problemas

AG (Assembléia Geral das Nações Unidas)

Discutir e fazer recomendações sobre qualquer assunto dentro das finalidades da ONU; considerar princípios gerais

de cooperação na manutenção da paz e segurança internacional; elaborar recomendações sobre a solução

pacífica de litígios internacionais; aprovar o orçamento da ONU; eleger os membros não - permanentes do Conselho de

Segurança da ONU

BIRD - Banco Mundial (Banco Internacional de Reconstrução e

Desenvolvimento0

Ajudar países em desenvolvimento através de projetos em diversas áreas, como construção de escolas, hospitais,

estradas, energia e o desenvolvimento de programas que ajudam a melhorar a qualidade de vida das pessoas.

CCPCJ (Comissão de Prevenção do Crime e Justiça Penal) Controlar o crime organizado e o tráfico de drogas

CDH (Comissão de Direitos Humanos) Promover e proteger os direitos humanos.

CIJ (Corte Internacional de Justiça) Solucionar, de acordo com as leis internacionais, disputas legais que a ele foi submetido pelos Estados

CS (Conselho de Segurança)

Manter a paz e a segurança internacional, de acordo com os princípios e propósitos da ONU; investigar qualquer disputa

ou situação que leve a fricção internacional; recomendar métodos de ajuste para disputas; formular planos para o estabelecimento de um sistema que regula armamentos;

determinar ações contra a existência de ameaças à paz e agir militarmente contra os agressores

DESA (Departamento de Assuntos Econômicos e Sociais) Promover o desenvolvimento econômico, social dos países.

ECOSOC (Conselho Econômico e Social)

Promover padrões de vida mais elevados, progresso social e econômico; identificar soluções econômicas, sociais e de

saúde internacional; facilitar a cooperação cultural e educativa e encorajar o respeito universal aos direitos

humanos e fundamentos da liberdade

FMI

Criar uma cooperação monetária global, assegurar a estabilidade financeira, facilitar o comércio internacional,

promover o crescimento econômico sustentável e de empregos e reduzir a pobreza no mundo

18

direitos humanos e elaborar projetos de convenções que são submetidos à Assembléia

Geral. Dessa forma, em 1946 foi criada a Comissão de Direitos Humanos das Nações

Unidas. Porém, a Comissão ao longo dos anos foi perdendo a credibilidade e

profissionalismo pois os Estados se tornavam membros para terem uma atitude mais

defensiva de auto proteção e anti – críticas. Assim, a Comissão foi substituída em 2006

pelo Conselho de Direitos Humanos, cujos membros são escolhidos pela Assembléia

Geral da ONU com o propósito de dar mais atenção a questão dos direitos humanos. O

orgão deve orientar-se pelos princípios da objetividade, universalidade, da não

seletividade e da imparcialidade nas questões de direitos humanos.

O conselho conta com quarenta e sete Estados membros que são eleitos

diretamente por voto secreto da maioria da Assembléia Geral, de acordo com a

distribuição geográfica equitativa entre os grupos regionais sendo: treze membros da

região africana, treze dos estados asiáticos, oito membros da América Latina e Caribe,

seis membros dos Estados da Europa do Leste e sete dos Estados na Europa Ocidental e

demais Estados. Cada membro possui mandato de três anos.

A carta da ONU de 1945 consolida a internacionalização dos direitos

humanos. A partir de então, o assunto passa a ser tratado oficialmente como um

problema de caráter internacional conforme os artigos 1º (3), 13, 55, 56 e 62 (2 e 3), da

Carta das Nações Unidas. Porém, embora a carta seja incisiva sobre a importância dos

direitos humanos, ela não institui o conteúdo destas expressões. Desse modo, tem-se um

desafio de saber o alcance da expressão “direitos humanos”. Para tanto, foi criada a

Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH) em 1948 que define com precisão

esta expressão, concretizando a obrigação relativa de promover estes direitos,

constituindo um marco no processo de consolidação, internacionalização e afirmação

dos direitos humanos.

De acordo com René Cassin (1974), presidente do Tribunal Europeu dos

direitos humanos de 65 a 68 e principal autor da Declaração Universal dos Direitos

Humanos:

Esta declaração se caracteriza, primeiramente, por sua amplitude. Compreende um conjunto de direitos e faculdades sem as quais um ser humano não pode desenvolver sua personalidade física, moral e intelectual. Sua segunda característica é a universalidade: é aplicável a todas as pessoas de todos os países, raças, religiões e sexos, seja qual for o regime político dos territórios nos quais incide. Ao finalizar os trabalhos, a Assembléia Geral, graças à minha proposição , proclamou a Declaração Universal, tendo em

19

vista que, até então, ao longo dos trabalhos, era denominada Declaração internacional. Ao fazê-lo, conscientemente, a comunidade internacional reconheceu que o indivíduo é membro direto da sociedade humana, na condição de sujeito direto do Direito das Gentes. Naturalmente, é cidadão de seu país, mas também cidadão do mundo, pelo fato mesmo da proteção internacional que lhe é assegurada. Tais são as características centrais da Declaração. (...) A Declaração, adotada pela por unanimidade (com apenas 8 abstenções, em face de 48 votos favoráveis), teve imediatamente uma grande repercurssão moral nas Nações. Os povos começaram a ter consciência de que o conjunto da comunidade humana se interessava pelo seu destino. (CASSIN, 1974 p. 397)

A Declaração não é um tratado. Por se tratar de uma resolução adotada

pela Assembléia Geral da ONU, não tem força de lei. Porém, por estar contido dentro da

Carta das Nações Unidas como a interpretação oficial da expressão de direitos humanos,

possui força jurídica vinculante ainda que não obrigatória.

O sistema mundial passou a ser ampliado com os diversos tratados

multilaterais relacionados com o tema de direitos humanos, como o genocídio, a tortura,

a discriminação racial, a discriminação contra as mulheres, contra os direitos das

crianças entre outras formas específicas de violação. A partir de então foi adotada a

Convenção para a Prevenção e Repressão do Crime de Genocídio.

Esta convenção datada de 1948 foi o primeiro tratado internacional de

proteção aos direitos humanos aprovado no âmbito das Nações Unidas. Considerando as

atrocidades cometidas ao longo da Segunda Grande Guerra, especialmente o genocídio

que causou a morte de aproximadamente seis milhões de judeus, “a Convenção afirma

ser o genocídio um crime que viola o Direito Internacional, o qual os Estados se

comprometem a prevenir e punir”. (PIOVESAN, 2007 p 210)

De acordo com o artigo 2º da Convenção, genocídio é “qualquer dos

seguintes atos, cometidos com a intenção de destruir, no todo ou parte, um grupo

nacional, étnico, racial ou religioso, tal como: a) assassinato de membros do grupo; b)

dano grave à integridade física ou mental de membros do grupo; c) submissão

intencional do grupo a condições de existência que lhe ocasionem a destruição física

total ou parcial; d) medidas destinadas a impedir os nascimentos no seio do grupo; e e)

transferência forçada de crianças de um grupo para outro grupo”.

A Convenção também coloca que qualquer pessoa que tiver cometido

atrocidade será punida, seja ela governante, funcionário público ou particular. Em

relação ao julgamento dos crimes de genocídio, o artigo 6º da Convenção diz que “as

20

pessoas acusadas de genocídio serão julgadas pelos tribunais competentes do Estado em

cujo território foi o ato cometido ou pela corte penal internacional competente com

relação às Partes Contratantes que lhe tiverem reconhecido a jurisdição”. Verifica-se

que desde 48, era prevista a criação de uma corte penal internacional onde fossem

julgados os casos de crime de genocídio.

O genocídio era um crime que insultava a ordem internacional e,

considerando que os foros nacionais poderiam ser incapazes de julgar os perpetradores,

seria necessário estabelecer uma corte com a competência para julgar.

Em relação aos antecedentes históricos da criação da Corte Penal

Internacional, é importante destacar os Tribunais de Tóquio e de Nuremberg, assim

como os mais recentes Tribunais ad hoc da Bósnia e da Ruanda, estabelecidos em 1993

e 1994, pela resolução do Conselho de Segurança da ONU com base no capítulo quatro

da Carta da ONU.

Quando se trata dos Tribunais ad hoc, o Human Rights Watch Report

datado de 1994 explica: Talvez em 1994 o mais importante e positivo desenvolvimento relativo aos direitos humanos se ateve à criação de um sistema internacional de justiça para terríveis violações de direitos humanos. (...) Durante o ano de 1994, parece cada vez mais possível a instituição de um novo instrumento: um sistema internacional de justiça que assegure aos perpetradores do genocídio, crimes de guerra e crimes contra a humanidade, a devida responsabilização. Pela primeira vez, desde os Tribunais de Nunremberg e Tóquio, um sistema como este está a prometer justiça às vítimas de extremos abusos, bem como está a inibir a tentativa de repetição destes crimes. (HUMAN RIGHTS WATCH REPORT, 1994 p. XX)

A necessidade de um sistema internacional de justiça para o julgamento de

violações contra os direitos humanos também foi destacada pelo Programa de Ação de

Viena de 1993, ao constituir em seu parágrafo 92: “A Conferência Mundial sobre

Direitos Humanos recomenda que a Comissão dos Direitos Humanos examine a

possibilidade de melhorar a aplicação dos instrumentos de direitos humanos existentes

em níveis internacional e regional e encoraja a Comissão de Direito Internacional a

continuar seus trabalhos visando ao estabelecimento de um tribunal penal

internacional”.

A importância da constituição de uma jurisdição internacional para os

crimes contra os direitos humanos foi restaurado na década de 90, em virtude dos

genocídios que ocorreram nesta época como os conflitos da Bósnia, Ruanda, Kosovo e

21

Timor Leste, comprovando as previsões do Samuel Huntington, economista americano

que alegava que o fim da Guerra Fria marcaria a transição do conflito bipolar entre

Leste e Oeste para o aumento súbito de conflitos culturais e étnicos.

Tratando da criação de uma jurisdição internacional, Norberto Bobbio

(1992) observa que, as atividades internacionais de direitos humanos podem ser

distribuídas em três categorias: promoção, controle e garantia.

As atividades de promoção correspondem ao conjuto de ações destinadas ao fomento e ao aperfeiçoamento do regime de direitos humanos pelos Estados. Já as atividades de controle envolvem as que cobram dos Estados a observância das obrigações por eles contraídas internacionalmente. Por fim, a atividade de garantia só será criada quando uma jurisdição internacional se impuser concretamente sobre as jurisdições nacionais, deixando de operar dentro dos Estados, mas contra os Estados em defesa dos cidadãos. (BOBBIO, 1992 p. 25)

Desta forma, é possível concluir que até a aprovação do Estatuto do

Tribunal Penal Internacional, o sistema mundial de proteção só engloba as atividades de

promoção e de controle dos direitos humanos e não dispõe de um mecanismo de

garantia destes direitos.

Em Julho de 1998, na Conferência de Roma, foi pela primeira vez aprovado

o Estatuto do Tribunal Penal Internacional, com cento e vinte votos a favor, sete contra

(Estados Unidos, China, Índia, Filipinas, Sri Lanka, Turquia e Israel) e vinte e uma

abstenções. No dia 1º de julho de 2001, o Estatuto de Roma entrou em vigor e até

Novembro de 2005, 100 Estados haviam aderido. Isto significava um grande avanço

para a proteção dos direitos humanos.

O Tribunal Penal Internacional surgiu como um mecanismo complementar

às cortes nacionais com o propósito de assegurar o fim da impunidade para os piores

crimes internacionais, considerando que as vezes, na ocorrência de alguns crimes, as

instituições nacionais são falhas ou omissas no julgamento. É integrado por dezoito

juizes que possuem mandato de nove anos. De acordo com os termos do artigo 34 do

Estatuto, o Tribunal Penal Internacional é composto pelos seguintes orgãos: a)

Secretaria, encarregada pelos aspectos não judiciais da administração do Tribunal; b)

Promotoria, um orgão autonomo do Tribunal, responsável por receber as denúncias dos

crimes, examiná-las, investigá-las e propor ação penal; c) Câmaras, divididas em

22

Câmara de Questões Preliminares, Câmara de Apelações e Câmara de Primeira

Instância; e d) Presidência, responsável pela administração do Tribunal.

Segundo o artigo 5º do Estatuto de Roma, o Tribunal é responsável pelo

julgamento dos seguintes crimes: a) crime de genocídio; b) crimes contra a humanidade,

incluindo ataques generalizados e sistemáticos contra a população civil como

assassinatos, extermínio, deportação, escravidão, estupro, tortura, entre outros; c)

crimes de guerra como violações ao Direito Internacional Humanitário, principalmente

às Convenções de Genebra de 49 e d) crimes de agressão que ainda não possui

definição, nos termos do artigo 5º do Estatuto.

Quanto as penalidades, é regra no Estatuto que a pena máxima é de trinta

anos, admitindo excepcionalmente a prisão perpétua, quando for justificada e avaliada

como um caso de extrema gravidade. Além disso, o Tribunal poderá impor penas de

caráter civil, determinando a reparação às vítimas e seus familiares conforme o artigo

75.

Por fim, o artigo 27 completa que o Estatuto é aplicável para todas as

pessoas, sem distinção alguma. Aos acusados são garantidas as garantias de um

tratamento justo em todos os passos do processo, de acordo com as normas

internacionais.

Conclui-se, portanto, que o Direito internacional dos direitos humanos vem

a iniciar o processo de redefinição do conceito de cidadania internacional. O sistema

internacional integra o conceito de cidadania, pois passa a incluir não somente os

direitos previstos no plano nacional como também os direitos internacionalmente

enunciados, ou seja, “às garantias nacionais são adicionadas garantias de natureza

internacional” (PIOVESAN, 2007 p. 356). Assim, a plena realização dos direitos da

cidadania englobam o exercício dos direitos humanos, assegurados nacional e

internacionalmente.

3.1.1 INTRODUÇÃO AOS DIREITOS HUMANOS E À LEGALIDADE DA

INTERVENÇÃO

O Estado surgiu, essencialmente, da necessidade de organização dos

indivíduos em comunidades e para a defesa de seus direitos basilares.

23

Em matéria de direitos humanos, a substituição do princípio da proteção

diplomática fundamentado no exercício da competência pessoal dos Estados pelo da

proteção internacional, que busca tutelar os direitos dos indivíduos não mais como

responsabilidade nacional de qualquer Estado, caracteriza importante avanço na quebra

da absoluta soberania estatal em direção a uma ordem internacional na qual questões

como direitos humanos passam a ter jurisdição internacional, e não mais

responsabilidade única do Estado. É por esta razão que as Convenções Internacionais

sobre Direitos Humanos, posteriores à Segunda Guerra Mundial, buscam criar garantias

coletivas, indo além dos interesses específicos dos Estados. Estas convenções procuram

estabelecer obrigações objetivas com relação aos direitos humanos, percebidas como

necessárias para a preservação da ordem pública internacional.

No que diz respeito às intervenções humanitárias, uma questão relevante é

determinar a existência de um limite, que teria sido ultrapassado, caracterizando uma

violação de direitos fundamentais e, por isso, se torna legitimamente passível de uma

intervenção humanitária na qual o Estado em que a violação está ocorrendo fica

vulnerável à quebra de sua soberania. Neste sentido, fez-se necessária uma releitura de

toda a doutrina da não interferência entre nações pregada ao longo da história.

Inevitavelmente, a idéia de intervenção humanitária coloca em confronto

dois conceitos que carregam em seu significado um universo de peculiaridades: o

conceito de soberania estatal e o de direitos humanos.

Não existem normas internacionais que apontem com clareza sobre a

legalidade da intervenção humanitária, fato que dificulta sua definição como ação legal

ou ilegal frente à codificação do direito internacional.

A discussão sobre a legalidade das intervenções humanitárias remete a

intervenção da Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN) em Kosovo, que

serve de marco histórico já que, mesmo sem a aprovação formal do Conselho de

Segurança, a intervenção foi levada a cabo.

Neste sentido, é importante distinguir duas modalidades de intervenção

humanitária existentes no âmbito do direito internacional: a intervenção humanitária

internacional ou coletiva e a intervenção humanitária unilateral, ou estrangeira.. A

primeira são aquelas que, além de contarem com a aprovação da comunidade

internacional, são legitimadas pelo Conselho de Segurança para agir. Enquanto isso, as

intervenções unilaterais caracterizam-se por serem intervenções praticadas por país ou

24

países estrangeiros nos domínios do território onde violações de diretos humanos

estejam acontecendo. Este tipo de intervenção não tem a aprovação do Conselho de

Segurança da ONU, ainda que conte com a aprovação da sociedade internacional.

Nesse contexto, na tentativa de conceber maior importância à proteção aos

direitos humanos, em 1948 foram aprovadas a Declaração Universal dos Direitos

Humanos e a Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem.

À medida que se foram concretizando os novos paradigmas de proteção aos

direitos humanos a nível global com a ratificação de tratados mundiais e o

estabelecimento de uma nova doutrina no sentido de retirar os direitos humanos da

jurisdição doméstica dos Estados, foram sendo também constituídos sistemas

normativos de proteção humanitária regionais, particularmente, o Europeu, o sistema

Americano, o Africano e a Liga Árabe.

Quando o próprio Estado é responsável pela promoção de políticas públicas

exterminadoras, a exemplo do genocídio do holocausto e, mais recentemente, as crises

humanitárias em África, é dada à sociedade internacional a legitimidade para intervir na

tentativa de salvar vidas e acabar com os atentados contra os direito humanos e as

liberdades individuais.

Cançado Trindade defende ferrenhamente, baseado na Declaração Universal

de 1948 a noção de que direitos humanos são temas de interesse global. Vinte anos após

a adoção da Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, a Conferência de

Teerã sobre Direitos Humanos promoveu uma reavaliação global do assunto e

proclamou a indivisibilidade e interdependência de todos os direitos humanos (direitos

civis e políticos, econômicos, sociais e culturais), seguindo-se pela resolução 32/130

adotada em 1977 pela Assembléia Geral da ONU. Tendo em vista as mudanças

essenciais ocorridas na sociedade internacional – capacidade de destruição em massa,

descolonização, condições ambientais, crescimento demográfico, consumo de energia,

dentre outras - a resolução 32/130 empenhou-se no sentido de superar as velhas

categorizações de direitos e de proceder a uma necessária análise global dos problemas

existentes no campo dos direitos humanos.

25

4 INTERVENÇÃO HUMANITÁRIA

4.1 DEFINIÇÃO DE INTERVENÇÃO HUMANITÁRIA

Segundo James Rosenau (1969, apud JUBILUT, 2010, p. 32), “a

intervenção faz parte da realidade política internacional e o direito trava uma luta

inglória tentando reprimi-la”. Ocorre também que a própria definição de intervenção

não é consensual, sendo possível encontrar diversos e detalhados estudos específicos,

mas nenhum conhecimento geral. Isso levou Rosenau a uma tentativa de classificar as

intervenções em quatro diferentes grupos: (1) uma certa forma de comportamento; (2)

intenções subjacentes ao comportamento; (3) conseqüências decorrentes do

comportamento; (4) para igualá-la a certos padrões aos quais o comportamento deve se

igualar.

R. J Vincent (VINCENT, 1973, p. 54) apresenta ainda uma combinação

mais completa que aponta seis elementos fundamentais à intervenção: (1) o agente da

intervenção; (2) o alvo da intervenção; (3) a tipificação dos atos envolvidos; (4) os tipos

de intervenção; (5) o objetivo; (6) o contexto da intervenção.

O primeiro elemento agente da intervenção pode ser, de acordo com o

autor, um Estado, um grupo revolucionário, um grupo com o apoio do Estado, um grupo

sem o apoio do Estado, um grupo de Estados, ou uma Organização Internacional. Desta

forma, o agente interventor é sempre um grupo, e nunca um indivíduo isolado. Esta

definição se diferencia, por exemplo, da de Hildebrando Accioly, que limita a

intervenção a uma conduta estatal ao defini-la como “a ingerência de um Estado nos

negócios internos ou externos de outro Estado não dependente dele, com o objetivo de

ilhe impor certa maneira de proceder”. (ACCIOLY, 1996). A ampliação do conceito se

torna relevante por conta do crescente número de Organizações Internacionais no

cenário global, regionais ou internacionais, que praticam intervenções, adicionando a

este grupo os Grupos Terroristas, que utilizam da força para controlar e manipular

comportamentos. Soma-se a isto a questão da legitimidade, mais determinante quando a

intervenção acontece por meio de um conjunto de Estados e/ou Organizações

Internacionais, assim como no que diz respeito às intervenções unilaterais, legais

somente quando autorizadas pelas Nações Unidas.

26

O segundo elemento é o alvo da intervenção. Neste caso, torna-se

necessário definir o que é soberania para se verificar se há ou não intervenção.

Como explicado de forma detalhada no item 4.3.4, soberania é um conceito

cuja definição jurídica baseia-se na definição do Estado como o trinômio (1) população,

(2) território e (3) soberania. O Estado é independente e possui liberdade plena para

deliberar sobre as políticas que envolvem os cidadãos habitantes em seu território, assim

como para desenhar suas políticas internas e externas, sem que possa ou deva sofrer

intervenção estrangeira. A divisão entre o que é externo e o que é interno na doutrina da

soberania dos Estados demonstraram-se essenciais para o Direito Internacional Público,

uma vez que, sem a definição das atribuições de cada Estado, não seria possível regular

suas interações. (JUBILUT, 2010)

A soberania seria a fonte de inspiração da intervenção. Entretanto, esta

definição jurídica não é suficiente pois diminui a importância dos aspectos políticos.

Segundo Robert Jackson, a definição jurídica de soberania resulta do direito de

autodeterminação dos povos, discutido de forma mais detalhada no item 4.3.5. Para

Jackson, esta é a forma negativa de soberania, uma vez que limita a possibilidade de

outras entidades a ditarem as normas. Contrapondo-se a esta visão, o autor define a

soberania positiva, originária da ótica da ciência política. (JACKSON, 1987)

Seguindo a linha de Vincent, a soberania negativa (jurídica ou formal) é

aquela que garante aos Estados a proteção à intervenção, e é também, por isso, que o

autor caracteriza o Estado soberano como alvo da intervenção.

É importante também tratar do domínio reservado dos Estados. Segundo

Jubilut, entende-se por domínio reservado a esfera de atuação autônoma, ou seja, a

liberdade interna dos Estados para agir. Essa liberdade não é limitada, mas sim definida

pelo Direito Internacional. Esta noção surge, na verdade, com a criação da Liga das

Nações e, mais especificamente, com a institucionalização das relações internacionais

por meio da criação das Nações Unidas. É garantia de que os Estados (1) são soberanos

dentro de seus territórios; (2) tem poder de se autodeterminar, (3) somente devem

respeitar os limites impostos pelo Direito Internacional. Assim sendo, o domínio

reservado dos Estados diz respeito aqueles assuntos que não são regulados ou limitados

pelo Direito Internacional. Entretanto, uma vez que a definição do domínio reservado

dos Estados é feita pelo Direito Internacional, observa-se que o domínio reservado é

variável, e essa variação é o que representa a dificuldade no estabelecimento de um

27

conceito preciso de domínio reservado e, por isso, de intervenção nos assuntos internos

de um Estado.

Entretanto, apesar da relatividade do conceito, ele aparece unido a um

conceito universal de intervenção por conta de Resoluções da Assembléia Geral e de

decisões da Corte Internacional de Justiça que caracteriza a intervenção como a violação

aos direitos soberanos do Estado (ou seja, a questões que sejam de domínio reservado

dos Estados), ainda assim não esclarecendo de vez a definição do conceito de

intervenção.

Gerson de Brito Mello Boson define intervenção como sendo: Interferências de um ou mais Estados nos domínios internos de outro, com o intuito de impor-lhe a vontade dos interventores. Consiste a intervenção no fato de uma nação penetrar na vida interna de outra e, por usa propria autoridade, decretar a impor atos, medidas e deliberações que são da exclusiva competência dessa e outra e que, juridicamente, não interessam à vida externa da interventora, violentando-lhe na sua liberdade. (BOSON, 1994, apud JUBILUT, 2010, p. 36)

O terceiro elemento da intervenção é a característica dos atos envolvidos

em sua realização. Para isso, é necessário definir quais são as práticas que de fato

caracterizam uma intervenção e, para tanto, definem as mesmas com base em 3

aspectos: (1) são atos de interferência, (2) são atos de coerção; (3) são atos temporários.

A idéia de coerção não representa somente o uso da força em si. Na esfera

internacional, ela pode basear-se em poder político, econômico ou militar. Por isso,

tem-se entendido que para haver intervenção não é preciso que a coerção resulte na

conduta pretendida, isto é, que a vontade externa seja de fato imposta, mas seria

suficiente que existisse a intenção de impor essa vontade a um Estado soberano. A

intervenção seria uma ruptura da ordem internacional, uma vez que a ordem

internacional é, segundo Rosenau, o padrão previsível de relações que permite a gestão

da política internacional. Além disso, no que diz respeito aos atos de intervenção,

observa-se que estes têm caráter temporário, fator inerente à intervenção.

Ainda com relação às medidas coercitivas (feita pelo artigo 2.7), há um

importante elemento para se definir intervenção: a Carta da ONU não definiu a

expressão medidas coercitivas. A Corte Internacional de Justiça define que uma

intervenção é ilícita quando ela usa métodos de coerção relacionados à escolha do

sistema político, econômico, social, cultural e à formulação de política externa,

28

permitidos a cada Estado que sejam definidas livremente de acordo com o principio da

soberania estatal. O elemento de coerção que define a intervenção proibida é aquela que

usa a força na forma direta de ação militar ou na forma indireta, no sentido de apoiar

atividades armadas subversivas no interior de outro Estado. Assim, pode-se concluir que

a referência às medidas coercitivas é elemento essencial para definir o dever de não

intervenção.

O quarto elemento apresentado por Vincent diz respeito aos tipos de

intervenção. Para muitos estudiosos, a intervenção vai da guerra e da invasão do

território à pressão diplomática. Liliana Jubilut, citando Pierre Hassner, propõe que a

intervenção se inicia pela forma de vida e consumo das sociedades desenvolvidas, passa

pela intervenção direta, positiva ou negativa, verbal, diplomática, econômica,

administrativa ou judicial, culminando na intervenção militar. (JUBILUT, 2010, p. 38).

Quanto à legalidade, ela pode ser proibida (ilegal, que interfere por meio da coerção nos

assuntos de domínio reservado dos Estados) ou permitida (legal, autorizada pelo Direito

Internacional e conseqüentemente pelo Conselho de Segurança da ONU, são as

motivadas por legitima defesa, por violação de norma de Direito Internacional, como

dos direitos humanos, que enseja a intervenção humanitária).

No que diz respeito ao tipo de intervenção de fato, os três principais tipos

são (1) intervenção militar; (2) intervenção econômica; (3) intervenção política; (4)

intervenção ideológica. Esta ultima caracterização evidencia as intervenções imateriais,

ou seja, aquelas que não contam com a entrada efetiva no território, enquanto que as

intervenções materiais apresentam entrada militar. Dessa forma, têm-se um ato de

ingerência sempre que se agir em relação a um Estado soberano objetivando manipular

comportamentos, limitando o campo de ação dos entes internos e que o caráter

coercitivo da manipulação não significa apena so uso da força física, mas também o uso

de qualquer tipo de força que limite a liberdade de ação do Estado. Assim, a intervenção

imaterial dá-se por meio de intervenções políticas, econômicas e ideológicas.

Os principais exemplos de intervenção imaterial política são aquelas por

meio de discursos, relatórios e pesquisas como é o caso dos órgãos da ONU que se

dedicam à proteção dos direitos humanos. No caso de intervenção econômica,

destacam-se os investimentos estrangeiros, os auxílios financeiros, empréstimos e a

presença de multinacionais em vários Estados. Enquanto isso, a intervenção ideológica

ocorre quando há tentativa de difundir coercitivamente valores e cultura de um Estado.

29

As intervenções militares, por usa vez, podem ser classificadas (1) com base

na autorização para o recurso às armas em quaisquer situações – as intervenções

armadas – ou com autorização somente para proteger a vida e a segurança dos

interventores e (2) com base no nível de participação das tropas dos interventores nas

atividades. Essa classificação é o que distingue as operações de paz da ONU em

operações de manutenção da paz (peacekeeping), operações para feitura da paz

(peacemaking) e operações de construção da paz (peacebuilding).

Entretanto, Jubilut pontua a dificuldade na definição dos tipos de

intervenção, uma vez que um conceito de intervenção pode excluir outros e, por isso, se

demonstra frágil.

O quinto elemento é o objetivo da intervenção, ou seja, aquilo que se

pretende obter. Segundo Vincent, a legalidade da intervenção depende dos fatos que a

cercam e, de acordo com Jubilet, quando a intervenção é realizada de acordo com o

Direito Internacional em seus e meios e fins, é uma intervenção legal. Neste sentido, o

Direito Internacional se propõe a qualificar os comportamentos na esfera internacional e

a determinar os padrões de conduta dos sujeitos internacionais com o intuito de

viabilizar a existência e a cooperação mutua. Ou seja, ele é o responsável por

estabelecer uma ordem internacional e, neste sentido, é o Direito Internacional que

define o que é legal e o que é ilegal.

O sexto e ultimo elemento da intervenção segundo Vincent é o contexto em

que ela ocorre, ou seja, as relações internacionais. Para o autor, de acordo com o cenário

internacional, ter-se-á mais ou menos intervenções, porém mesmo assim a norma

continua sendo a de não intervenção.

Conclui-se, segundo Vincent, que a intervenção é:

Activity undertaken by a state, a group within a state, a group of states or na international organization which interferes coercively in the domestic affairs of another state. It is a discrete even having a beginning and an end, and it is aimed at the authority structure of the target state. It is not necessarily lawful or unlawful, but it does break a conventional pattern of international relations. (VINCENT, 1973, apud JUBILUT, 2010)

E, desta forma, segundo Jubilut, intervenção são:

Atos de interferência e coação empreendidos por um Estado, grupo de Estados, grupo não estatal (com ou sem ajuda estatal) ou Organização Internacional, contra outro Estado, objetivando manipular comportamentos

30

nesse, limitando o campo de ação e autonomia reservado pelo Direito Internacional aos entes internos (estatais ou não estatais), podendo tal interferência ser legal ou ilegal com base na violação ou não das regras do Direito Internacional. (JUBILUT, 2010)

Quanto à decisão sobre a intervenção, ela pode ser realizada de forma

unilateral (por um único Estado) ou de forma multilateral, envolvendo um grupo de

Estados ou uma organização internacional (como a ONU, a OTAN ou a OEA).

A intervenção requer aprovação para que seja percebida como legitima. O

apelo à inviolabilidade da soberania, proveniente sobretudo dos novos países

independentes, elevou extraordinariamente os custos políticos da intervenção unilateral,

estimulando a busca de autorização coletiva para que seja levada a efeito.

4.2 AUTODETERMINAÇÃO E A CAPACIDADE DE AUTODEFESA

Segundo John Stuart Mill, o Estado é uma comunidade provida de

autodeterminação, independente de sua organização política interna ser livre ou não,

democrática ou não, pois autodeterminação e liberdade política não são termos

equivalentes (MILL, 2000). Ele será autodeterminado mesmo que seus cidadãos lutem

e não consigam estabelecer instituições livres, mas só será privado de sua

autodeterminação se estas instituições forem estabelecidas por um país estrangeiro. Da

mesma forma que não se pode tornar um individuo virtuoso, os membros da

comunidade política não podem ser libertados do Estado por nenhuma força externa ou

forma de intervenção; eles devem buscar sua própria liberdade. Para Mill, a liberdade

política depende da virtude individual e esta, por sua vez, não pode ser criada por força

intrusa. Entretanto, em um Estado governado de forma tirânica, os cidadãos

provavelmente não terão a oportunidade de desenvolver “as virtudes necessárias para

criação da liberdade”, a não ser que “durante uma árdua luta para libertar-se pelos

próprios esforços que essas virtudes têm a melhor oportunidade de vir à tona” (MILL,

2000).

Para Waltz (2003), a severidade das conclusões de Mill sugere que essa não

é sua forma mais adequada. Mill acredita que a liberdade interna de uma comunidade

política só pode ser conquistada pelos membros dessa comunidade, fato que condena a

intervenção ao fracasso quando a serviço da construção da liberdade. Ele exclui a

31

possibilidade de qualquer tipo de intervenção estrangeira em substituição da luta

interna. Deste modo, a autodeterminação garantiria o direito a um povo de alcançar a

liberdade por meio de seus próprios esforços, se possível e, neste sentido, o principio da

não intervenção asseguraria que seu sucesso ou fracasso não fosse interrompido por

nenhum agente externo, mesmo em casos de violentas repressões.

A independência dos estados seria intrinsecamente merecedora de respeito.

Comunidades nacionais e indivíduos, ambos possuiriam o direito natural à

autodeterminação e a definir seus sistemas políticos de forma que levem em conta suas

respectivas circunstâncias históricas. Nesta visão comunitarista, o Estado-nação é

legítimo pelo fato de permitir a grupos de indivíduos expressar sua cultura, seus valores

e a percepção que têm de si mesmos. Nessas condições, o sistema de estados nacionais

propiciaria a diversidade de valores e culturas humanas e asseguraria, de acordo com

John Stuart Mill, como uma estrutura de preservação da pluralidade das "experiências

de vida".

A interpretação de Stuart Mill leva a duas conclusões: a primeira é de que os

cidadãos conseguem o governo que merecem ou estão “aptos”, caracterizando uma

espécie de seleção darwiniana pela qual os mais aptos sobreviveriam dentro de um

território, mesmo que fosse decorrente de maior habilidade no uso da força. Eles

deveriam estar dispostos a inclusive correr risco de vida para, em troca, conquistar sua

liberdade. (MOORE, 1968). Por outro lado, Mill posicionava-se contra o

prevalecimento da força, a não ser que esta recebesse reforços do exterior diante de um

povo disposto a enfrentar riscos. Seria possível interferir na “seleção natural” interna de

uma comunidade política por meio de intervenções contínuas e mantidas por um longo

período de tempo; no entanto, se a intervenção estrangeira tiver curta duração, não seria

capaz de interferir de modo decisivo nas forças de liberdade do país. Portanto:

Não é verdade que a intervenção seja justificada sempre que a revolução o for; pois a atividade revolucionária é um exercício de autodeterminação, enquanto que a interferência estrangeira nega a um povo as capacidades políticas que somente esse tipo de exercício pode gerar. Essas são verdades expressas na doutrina jurídica da soberania, que define a liberdade dos Estados como sua independência em relação ao controle e coação do estrangeiro. De fato, nem todo Estado independente é livre, mas o reconhecimento da soberania é o único meio que temos de estabelecer um campo de ação dentro do qual seja possível lutar pela liberdade e (talvez) conquistá-la. É esse campo de ação e as atividades que se desenvolvem no seu interior que queremos proteger; e nós os protegemos por meio da delimitação territorial que não pode ser transposta, direitos que não podem ser violados. Há atos dos quais os Estados soberanos não podem ser salvos,

32

mesmo que pareça ser para seu próprio bem. (MILL apud WALTZ, 2003, p. 150)

Entretanto, a dificuldade está em como categorizar quando uma comunidade

política possui de fato autodeterminação, ou seja, preenche os requisitos da não

intervenção, uma vez que a lei não é categórica com relação a isso.

John Rawls também parte da idéia de comunidades políticas independentes,

além de defender os princípios de justiça e da existência de um consenso moral

aplicados aos representantes dos povos, embora estes possam ter visões morais

diferentes e conflitantes. O resultado disso aproxima-se da visão pluralista tradicional da

sociedade internacional (limites à violência, não-intervenção, respeito pelos tratados,

etc), pela qual alguns direitos humanos essenciais devem ser garantidos

internacionalmente. Entretanto, tais direitos seriam limitados uma vez que, para Rawls,

os direitos ao governo democrático e à educação não integram estes direitos humanos

internacionais. (RAWLS, 1971)

A proibição à violação de fronteiras está sujeita à suspensão em três tipos de

casos, dos quais os dois primeiros foram estudados por Mill (MILL apud WALTZ,

2003):

- Quando o que está em questão é uma secessão ou “libertação nacional”, cuja luta

militar está amplamente engajada na luta pela independência;

- Quando o que está em questão é uma contra – intervenção, ou seja, quando as

fronteiras de um Estado já foram violadas por um país estrangeiro, mesmo que essa

intervenção já tenha sido solicitada por uma das partes envolvidas na guerra civil;

- Em casos de escravidão ou massacre, ou seja, quando a violação dos direitos humanos

seja terrível e deste modo a idéia de autodeterminação pareça absurda.

Os argumentos de intervenção em torno destes três casos abrem caminho

para as guerras justas que não são travadas em nome da legítima defesa.

O Estados agentes da intervenção deverão demonstrar que seu próprio caso é radicalmente diferente do que consideramos ser a tendência geral dos casos, em que a liberdade ou perspectiva de liberdade dos cidadãos é mais bem servida se os estrangeiros lhe prestarem apenas apoio. (WALTZ, 2003)

Um governo legítimo seria aquele que consegue travar suas próprias guerras

internas. O resultado de guerras civis deveria refletir não a força dos Estados

33

intervencionistas, mas o alinhamento das forças locais. Entretanto, existem casos em

que não se quer o equilíbrio local. Neste caso, se as forças que predominam dentro de

um Estado estiverem empenhadas em escravizar ou massacrar adversários políticos,

minorias religiosas e étnicas, o conceito defendido por Mill de autodeterminação não

teria validade, uma vez que a possibilidade de não haver defesa seria grande e, por isso,

a ajuda internacional tornar-se-ia necessária. E, o mais significativo, uma vez que o

governo se volta contra o seu próprio povo por meio de uma violência generalizada, não

se pode considerar que haja uma comunidade política à qual seja possível aplicar a idéia

de autodeterminação.

Para Waltz, o que parece é que Estados não enviam soldados para invadir

outros Estados apenas para salvar vidas. No processo decisório nacional, a vida de

estrangeiros não teria tanta importância; por isso, o autor recomenda investigar a

importância moral de motivações diversas, sugerindo que, na melhor das hipóteses, as

intervenções são parcialmente humanitárias.

Neste sentido, a intervenção humanitária seria justificada quando fosse uma

reação a atos “que abalam a consciência moral da humanidade”, não de acordo com a

consciência dos líderes de Estado (já que, provavelmente, estes serão obrigados a

reprimir seus sentimentos ou focar-se em outras tarefas), mas sim com a de homens e

mulheres comuns. Considerando que seja possível uma justificativa consistente de

acordo com estas convicções, Waltz acrescenta que a postura de passividade

representada pela “espera da ação da ONU” fosse descartável, podendo e devendo os

Estados agirem por si só.

Para Waltz,

Qualquer Estado capaz de impedir a carnificina tem o direito, no mínimo, de tentar reagir. O paradigma legalista de fato exclui esforços dessa natureza, mas isso apenas sugere que o paradigma, sem revisões, não tem como dar conta das realidades morais da intervenção militar. (WALTZ, 2003)

Seguindo a revisão do paradigma, os Estados poderiam ser invadidos e